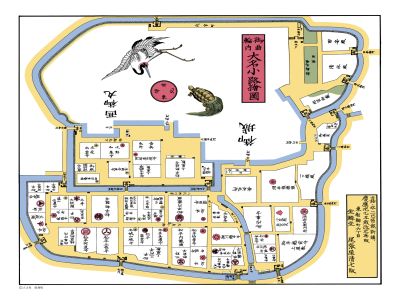

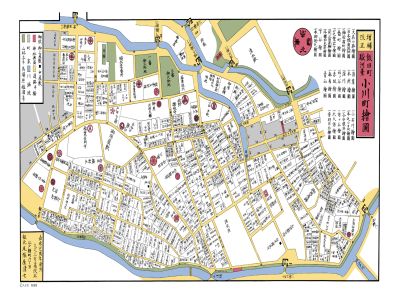

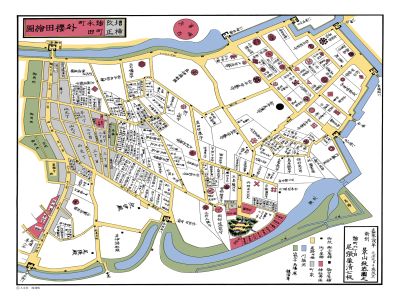

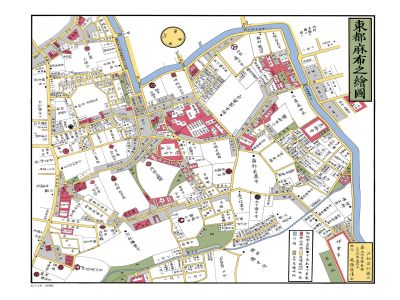

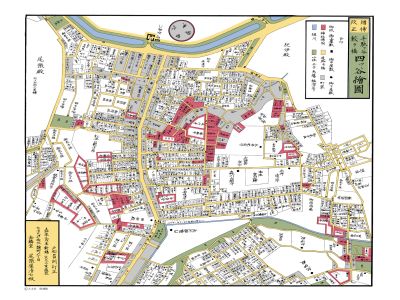

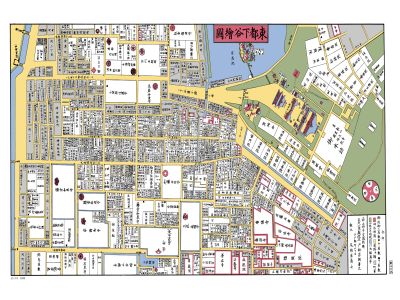

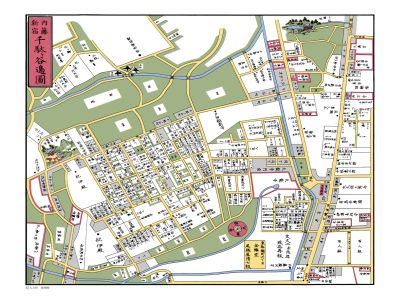

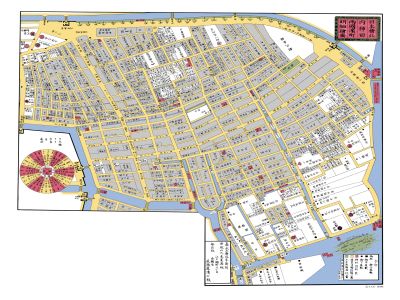

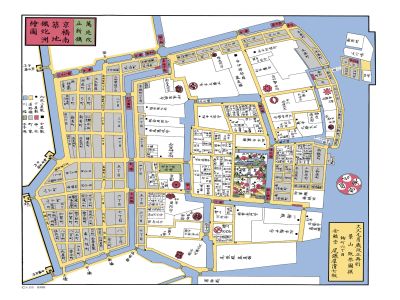

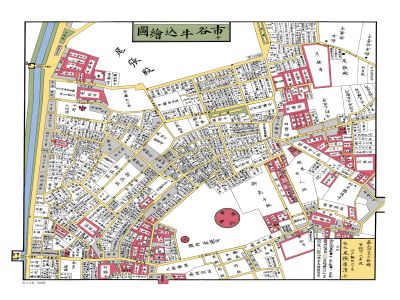

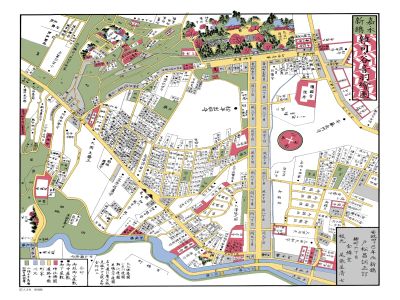

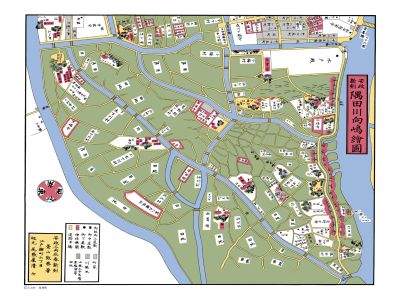

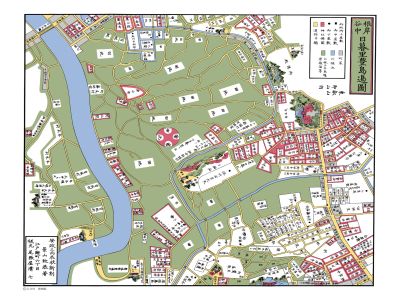

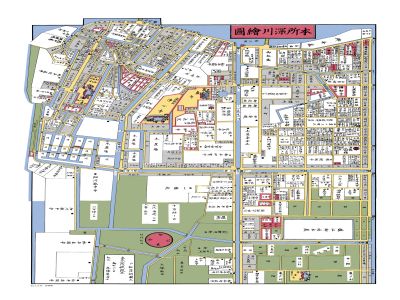

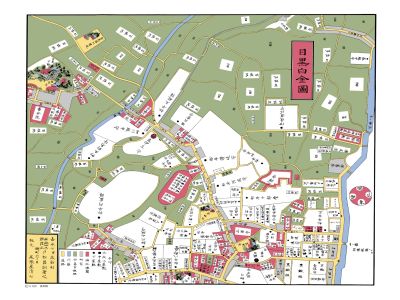

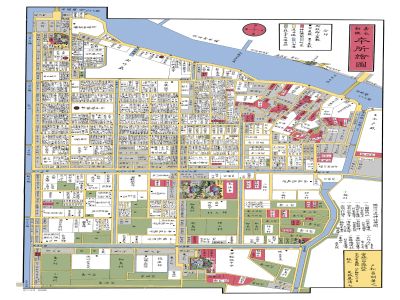

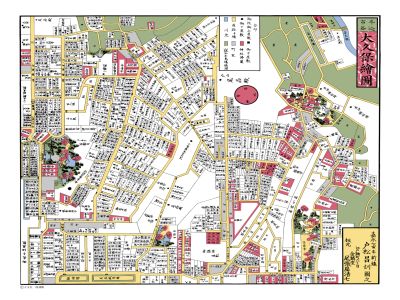

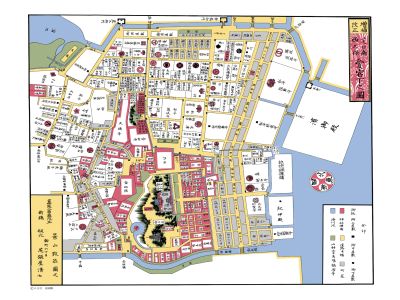

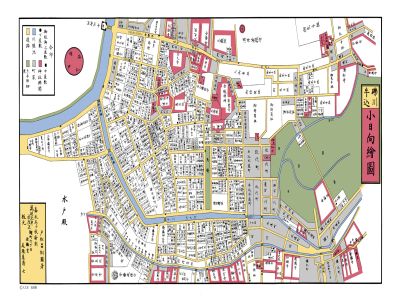

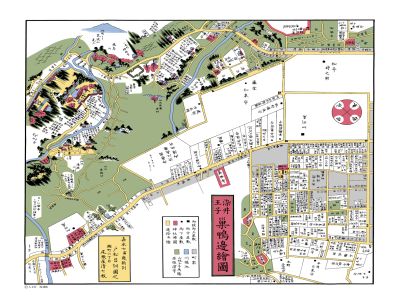

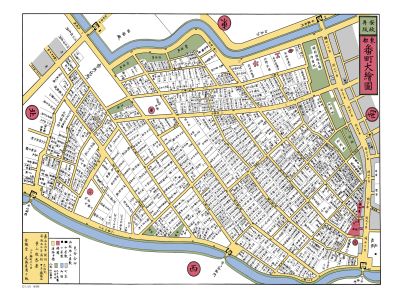

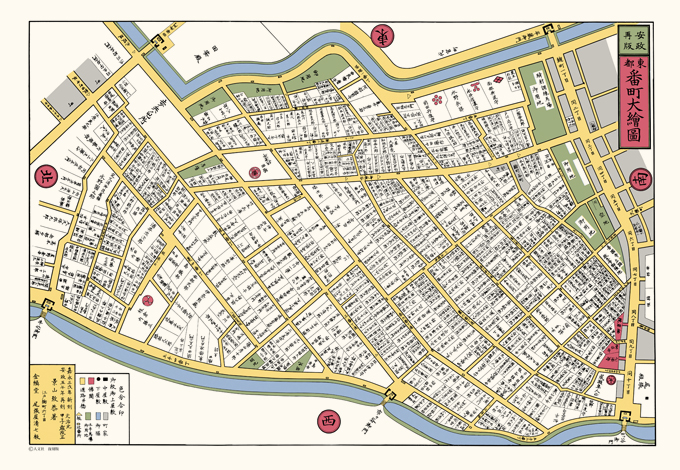

(東都)

番町大絵図

1-03

番町のわかりづらさから

切絵図は発案された

収図範囲は、四谷御門・市ヶ谷御門・市ヶ谷濠・九段・富士見・番町・麹町の地域。番町は切絵図の嚆矢。この一帯は幕閣の中堅幹部・組番の役宅密集地で、麹町通りの町地を除く約9割が旗本屋敷となっている。役職が変わるたびに移転するので、最も改版が多かったという。三番丁通から九段坂へ抜ける道が現在の靖国通り。明治2年(1869)、九段坂上の歩兵屯所に戊辰戦争以来の戦死者を合祀した招魂社が建てられ、これが靖国神社となっている。歩兵屯所からほど近い定火消御役屋敷は、明暦の大火後に幕府が設置した消防隊。火消し人足が常駐していた。番町の旗本屋敷街と外桜田の大名屋敷街に挟まれて伸びるのが麹町。麹町は江戸で最も古くからある町地で、武家の衣食を支えて栄えてきた。番町は、外濠の 四ッ谷御門や市ヶ谷御門へ向かって下っていく地形上、坂が多くあり、法眼坂もそんな坂の一つで行人坂の別名もある。土手三番丁へ下る三年坂は、もとは三念寺坂と呼ばれていたもの。三年坂を上った先には、火附盗賊御改を拝命した戸田與左衛門の屋敷がある。慶応元年まで屋敷を役所にしていた。