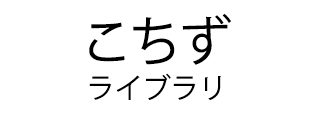

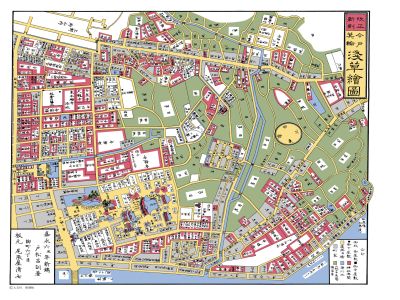

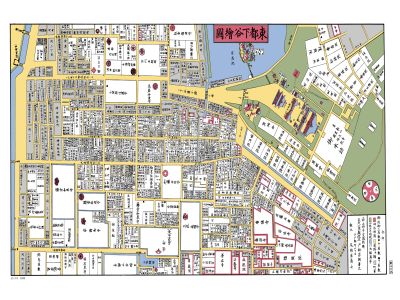

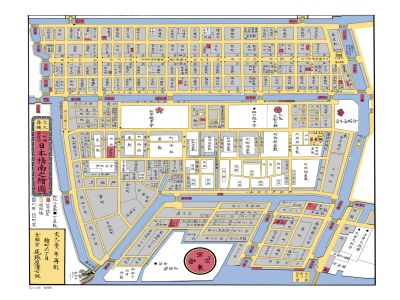

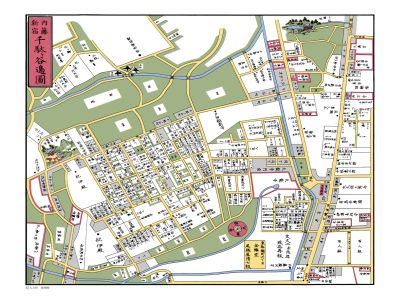

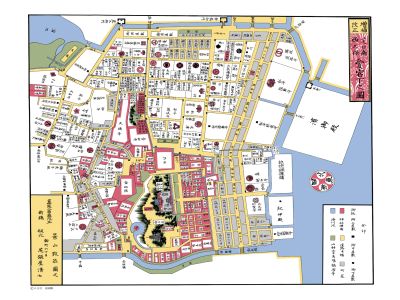

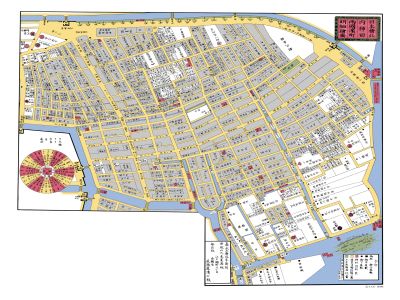

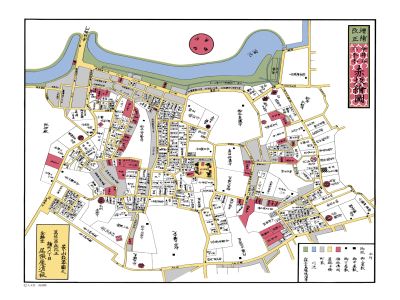

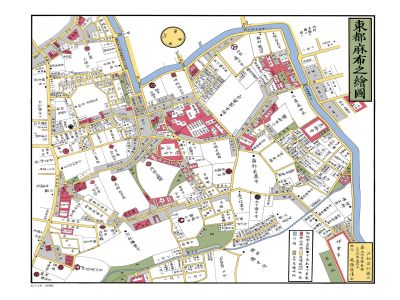

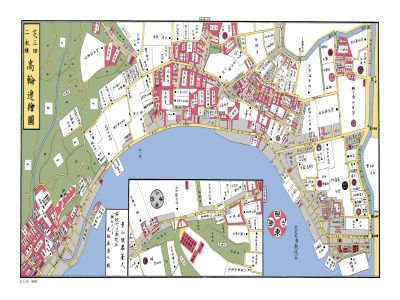

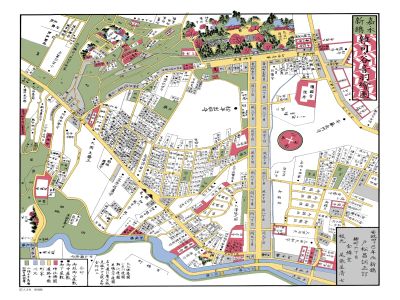

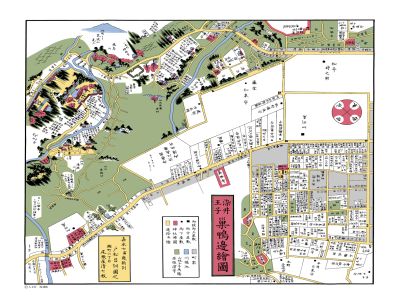

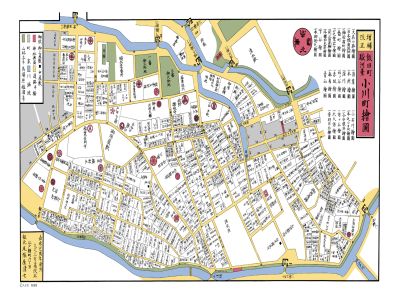

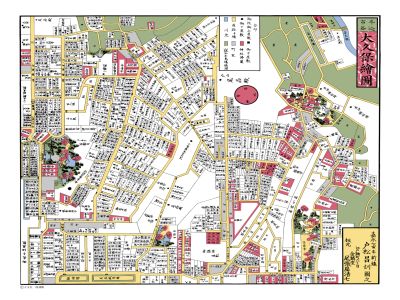

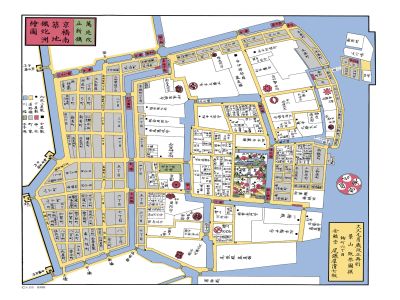

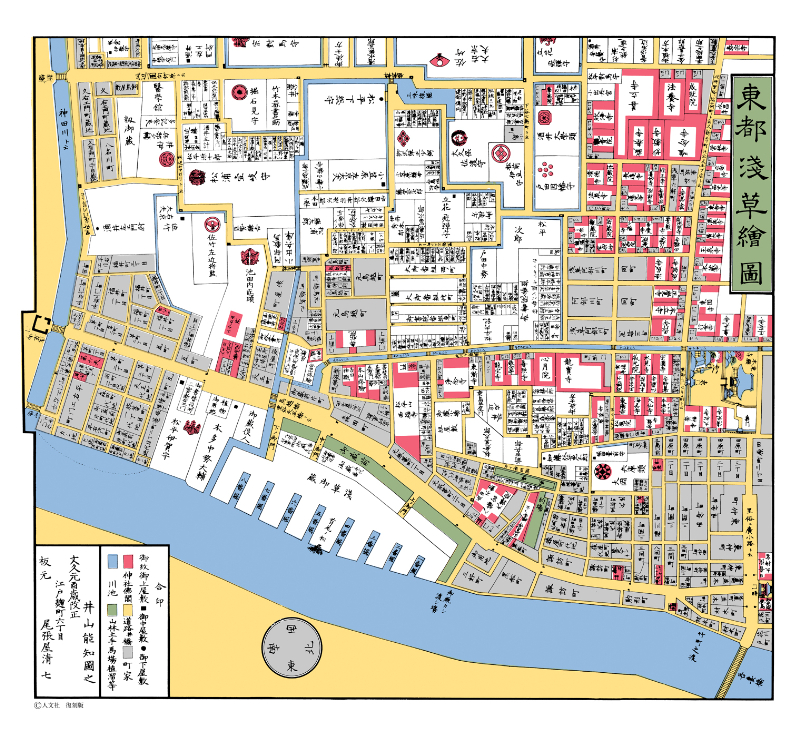

東都浅草絵図

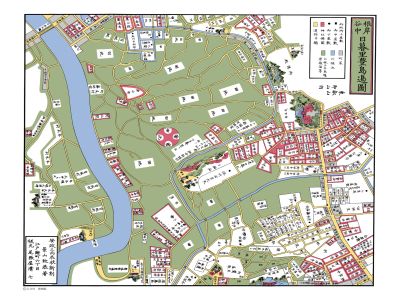

1-16

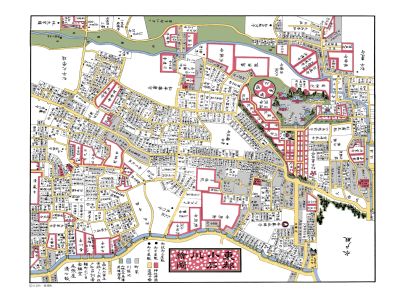

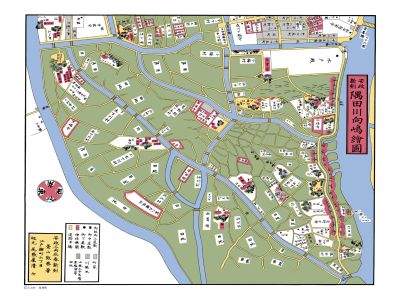

多くの寺院が

明暦の大火後に移ってきた

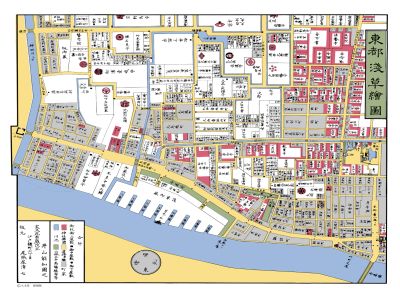

収図範囲は、隅田川以西から神田川までの浅草南部。浅草御門から北に伸びる大通りが日光道中で、馬頭観音を祀る駒形堂際にて雷門へ到る浅草寺参道と分岐する。この近辺は駒形町といい、吉原への通い路として名高い。雷門前を左に折れて、火除け地の広小路を行くと東本願寺に到る。家康の寄進を受けた教如上人が建立。壮大な伽藍は朝鮮通信使の宿舎にもなった。隅田川に目を転じると目立つ櫛形の岸壁は、50万石を貯蔵できるという幕府の米蔵・浅草御蔵の船着場。四番堀と五番堀の間に、舟での吉原通いの目印として名高い首尾ノ松がある。